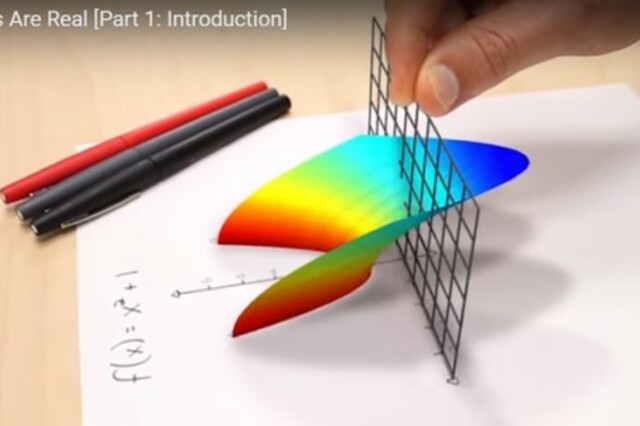

/虚数解は、虚数軸も入れて三次元で見ると、じつは鞍点で、直交方向に進むと、やがて実数解を出すところにたどり着く。経営の多角安定化は、ポートフォリオ的な製品多様化ではなく、事業立脚軸の多足化が必要だ。/

根本の問題は、土地の取得原価だ。これが、数十年前の生産効率を前提に高騰してしまった。しかし、人口減、国際競争の輸出力低下で、量産効果による生産効率向上は、頭打ち。モノへの依存を減らし、場所を問わない情報と物流のネットパラダイム化にもかかわらず、地方都市はもちろん中枢都市でも、この数十年にかけてしまった取得原価と建設費、その金利で、収益や賃金の見込みを超えたテナント料、住宅賃貸費は、当初の設定から損切りができない。いや、そんなことをしなくても、もっとひどい国から、転売投機目的の海外逃避マネーが流れ込み、とりあえず数字上はなんとかなってしまっている。だが、それは実質的には都市と農村の空洞化で、消費力低下とともに、若年労働人口減をもたらし、いよいよビジネスとして成り立たなくなりつつある。維持管理費さえ回らない空きテナントビルと年金老人だらけの死にゆく町だ。

これは、かつて先進国と呼ばれた国々に共通の事態だろう。メイク・イット、アゲイン! なんて言ってみたところで、若者がなにかチャレンジしようとすれば、都市でも農村でも、その不動産へ先行投資してきた老人たちが、その上前を月々に毟り取る。まるで、足にコンクリブロックを結わえて、泳げ、と言われているようなもの。実際、大手の企業だと、その中でも、会長だの、顧問だの、役員待遇だの、経営に貢献するどころか、長年の不祥事を隠蔽して、改革のじゃまばかりしている連中が法外な上前を月々に刎ねるから、だれがどうやってもどうにもならないし、若者たちも寄りつかなくなって、縮小、縮小、撤退、撤退。いわゆる酸欠の「レッド・オーシャン」。

チャン・キムやルネ・モブルニュが言うように、もはや先行者のいるところでは、勝機そのものが無い。かといって、新規需要に溢れた市場がどこかにごろっと転がっているわけでもあるまい。とはいえ、コストをかけて市場開発投資しようなどという発想は、そもそも資本主義の旧世代だろう。そんなことをしても、コストをかけていない後発が追い抜いていくのは必至だ。

しかし、彼らが言うブルーオーシャン戦略、言うことはわかっても、具体的にどうしたらいいのか、わかりにくい。これを考えるには、まさに解が無い、虚数になってしまう、ということが、むしろ参考になる。虚数解は、虚数軸も入れて三次元で見ると、じつは鞍点で、直交方向に進むと、やがて実数解を出すところにたどり着く。たとえば、かつて新聞や雑誌は、読者からの購読料のみで賄っていた。が、同じマスコミでも、民放テレビは、スポンサー収入という新たな軸を入れることで、無料放送を実現してしまった。

経営

2025.04.22

2025.05.19

2025.07.02

2025.08.07

2025.08.13

2025.08.23

2025.12.28

2026.01.22

2026.02.26

大阪芸術大学 哲学教授

美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。

フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る

フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る