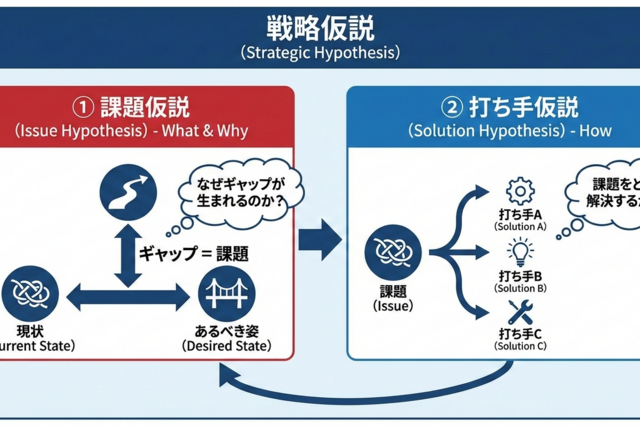

仮説検証の必要性について改めて訴える「求められる仮説検証」シリーズの第1弾。仮説検証について考えるに先立って、戦略策定において「戦略仮説」とはどういうもので、そもそも「課題仮説」と「打ち手仮説」の2種類あることを共有しておきたい。

前者の「課題仮説」とは「解決したい事態=課題の構造はこうなっている」ということであり(刑事事件でいえば「手口」や「動機」にあたる)、後者の「打ち手仮説」とは「この課題を解決するのに効果的なやり口は××である」というものである(刑事事件でいえば犯人逮捕や次の犯行の阻止のための方策案であろう)。もっと具体的に見ていこう。

新規事業の開発であっても既存事業の戦略的見直しであっても、戦略策定プロセスにおいてはいきなり戦略案が空から降ってくる訳ではない。必ず「課題」の認識があり、それを踏まえて解決策たる「打ち手」を考えるはずだ。

例えば新規事業の開発の場面で考えてみよう。ある市場分野に対し自社の技術を応用することで新しいタイプの商品を開発できそうだと思いつくとしよう。

(結論が目にちらつくのを我慢して)その発想を分割整理してみると、「この市場には〇〇という(自社技術が最も有利に埋められる)ニーズがありそうだ」という課題仮説があり、それに対して「自社の技術を使って△△という機能・性質を持った商品を開発すれば、そのニーズに競合よりうまく応えられるはずだ」という打ち手仮説を思いついている訳だ。

同様に既存事業の戦略的見直しのケースでも考えてみよう。既存事業にて競合との価格の叩き合いで利益が低迷している状況を解決するため、商品提供に絡めてスマホアプリによるサポートサービスを加えることを思いついたとしよう。

これもまた先の例と同様、その発想を分割整理してみると、「価格の叩き合いによる消耗戦は避けたい」「何かしらの付加価値要素を加えることでその状況から抜け出せるかも知れない」という課題仮説があり、そこから「(商品を売るだけでなく)スマホアプリによるサポートサービスを無償で提供すれば、価格競争を脱することができるのではないか」という打ち手仮説を思いついている訳だ。

つまりイシュー→課題(仮説)→打ち手(仮説)という順に、思考が結論に向かって絞り込まれて具体化されていくのだ。これが戦略策定のプロセスの大筋だ。その際、同じように戦略仮説と言いながら、課題仮説と打ち手仮説という別レベルの仮説が登場していることをご理解いただけるのではないだろうか。

さて実はこの課題仮説が曲者で、大半の企業における1次調査の段階では往々にして本当の課題を構造的に正しく捉え切れていないことが多い(刑事事件でいえば捜査の「見立て」の筋が悪いケースだ)。例えば、実際には幾つもの要素が絡まった格好で課題を形成しているのに、その一面だけを捉えてそれがすべてのように勘違いしがちだ。

経営・事業戦略

2023.07.19

2024.02.21

2024.08.21

2025.01.09

2025.01.22

2025.03.05

2025.04.23

2025.05.15

2025.06.04

パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長

「世界的戦略ファームのノウハウ」×「事業会社での事業開発実務」×「身銭での投資・起業経験」。 足掛け39年にわたりプライム上場企業を中心に300近いプロジェクトを主導。 ✅パスファインダーズ社は大企業・中堅企業向けの事業開発・事業戦略策定にフォーカスした戦略コンサルティング会社。AIとデータサイエンス技術によるDX化を支援する「ADXサービス」を展開中。https://www.pathfinders.co.jp/ ✅第二創業期の中小企業向けの経営戦略研究会『羅針盤倶楽部』を主宰。https://www.facebook.com/rashimbanclub/

フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る

フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る