総論賛成、各論反対。これは改革当事者の心理的障壁をよく表しています。改革の方向性はOKなんだけど、自分に関わるところ、こだわるところの「つぼ」がNG。それじゃあ、この部分だけは残しておいて、先にこっちだけやりましょう。その後、様子を見てまた改めて・・・。

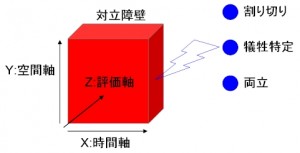

というのが幾つも幾つも続き始めると、だんだん改革路線は迷走し始めます。この原因には、関係者の間の対立障壁があります。一般的に分類すると、次のような3次元で描けるでしょう。

X.時間軸

長期視点に立つのか短期視点で構えるのかということです。多少長く時間がかかっても抜本的な改革をこの機にしたいという視点もあれば、ジリ貧なので少しでも結果が出るものからどんどん手をつけたい。でも、それをしていると最終像に対しては二度手間になり、手戻りが生じるから、結果的には時間がかかるなど。ビッグバンでやるか、パッチワークで行くかというの議論です。別の例では、改革内容が人材育成や教育が関わるものであれば、どうしても長期視点に立たざるを得ない半面、業績に繋げるためにはある程度短期視点で臨まなければならない。新規事業の立ち上げに伴う改革とするか、既存事業の早期改善を積み上げるかなどの議論もあるでしょう。

Y.空間軸

全体最適のために部分不最適はやむを得ない、でも部分最適されなければやる意味がないし、非協力者にどう対応すればよいのか・・・。管理者にとっては有用だが、現場にとっては負担を強いる。全体コストは低減できるが、この工程については余計なコストがかかる。全体が見えるようになるだけで、何のメリットがあるのか、現場での作業ごとにすでに最適化されている。そうなれば、結果としてどれだけのコスト増になるか検討がつかない。特に、人員削減を伴う場合、管理側と現場側の主張の行き違いがつき物ですし、そのためにコストや品質はどうなるのか、会社全体として最終的には不利益になるのではないか、などの議論があることでしょう。

Z.評価軸

改革の指標を何に置くのか、あっちか立てばこっちが立たない、2つの指標の間で揺れる場合です。たとえば、生産ラインの時間を短縮させ、リードタイムを改革指標にしたら、不良品率が上昇するとか、売上増大の施策を掘り下げるためには、コストにある程度目をつぶらなければならないとか、物流コスト低減のために発注ロットを大きくすると、在庫回転率が落ちて結果としてコスト増大を招くなど。この改革は結局何を目指しているのかなどというそもそも論に立ち戻ってしまう要因になりやすい軸です。

これら3次元の対立障壁を意識し、対立解消のためにとるべき施策は論理的に考えて3つです。

A.どちらか一方だけで完全に割り切ってしまう

色々な要素を考えてしまうあまり人々の目線が小さくまとまってしまう場合、抜本改革の必要性をみなで共有する雰囲気作りには、リスクがあるもののシンプルな方がまとまりやすい。思い切って人々を今ある場所から解き放つために、チェンジレーダーが言い切ってしまうという方法を取ることにより、対立障壁をなくします。

続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。

-

会員登録

(無料)

会員登録

(無料)

-

ログインはこちら

ログインはこちら

変革を科学する

2008.10.27

2008.10.27

2015.07.15

2015.07.24

2015.08.07

2015.08.21

2015.09.04

2015.09.18

2015.10.02

株式会社インサイト・コンサルティング 取締役

わたしはこれまで人と組織の変革に関わってきました。 そこにはいつも自ら変わる働きかけがあり、 異なる質への変化があり、 挑戦と躍動感と成長実感があります。 自分の心に湧き上がるもの、 それは助け合うことができたという満足感と、 実は自分が成長できたという幸福感です。 人生は、絶え間なく続く変革プロジェクト。 読者の皆様が、人、組織、そして自分の、 チェンジリーダーとして役立つ情報を発信します。

フォローして森川 大作の新着記事を受け取る

フォローして森川 大作の新着記事を受け取る